董 府

董府系清末著名將領(lǐng)甘肅提督董福祥的府邸,因董曾官加“太子少保”銜,又稱(chēng)“宮保府”。

二、建筑布局及特點(diǎn)

董福祥革去提督之職,保留“太子少保”銜,故建筑規(guī)模仍以尚書(shū)銜提督級(jí)別修建,又稱(chēng)“宮保府”。

初建時(shí)外圍呈城堡式建筑,內(nèi)呈三庭六院四合院式建筑。總體由護(hù)城河、外府廓城、內(nèi)府內(nèi)城、城內(nèi)四合院等組成。歷經(jīng)百年,現(xiàn)僅存內(nèi)城和城內(nèi)四合院。

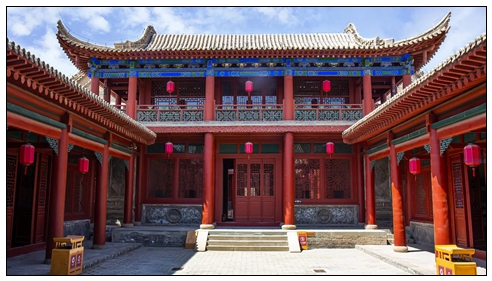

內(nèi)府之府邸,平面呈中軸對(duì)稱(chēng),中軸線上建前后兩院,是為中心建筑,稱(chēng)為中院,前院為卷棚硬山頂房屋,后院為二層木結(jié)構(gòu)卷棚歇山頂主房。

中院南側(cè)緊連建成南院,其北緊連建成北院,南北兩院又分為前后院,后院上房與倒座皆為卷棚硬山頂,兩側(cè)廂房及中間過(guò)廳皆為土筑平頂,各院有門(mén)互通,開(kāi)之成為大院,閉之則可獨(dú)立,形成了一座封閉嚴(yán)實(shí)的三庭六院之府邸。

董府主體建筑呈東西中軸線,南北對(duì)稱(chēng)布局,大門(mén)向東且偏北,府邸大門(mén)偏北不在中軸線上,外城門(mén)更偏北。

主體建筑共116間房全部采用木框架結(jié)構(gòu),中間有回廊連接,府邸各院屋脊、屋檐、廊心墻皆施磚雕圖案,門(mén)窗欄桿等皆施木雕圖案.中院建筑木結(jié)構(gòu)架上內(nèi)檐與外檐、舉架、梁枋、木柱等部位均施彩繪。

各建筑屋面青瓦頂,脊部均安脊獸,并用磚雕構(gòu)件砌筑。有富麗堂皇之威,各建筑用材皆很大,具雄偉高大之氣。

董府是研究我國(guó)一百年以上建筑史的實(shí)物例證,它實(shí)質(zhì)上反映了董本人及當(dāng)時(shí)中國(guó)的政治、軍事、外交情況和錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際、國(guó)內(nèi)矛盾。

它的建筑運(yùn)用了雕刻、彩繪等手法,又以碑匾、書(shū)畫(huà)、楹聯(lián),欞格等點(diǎn)綴裝飾,是寧夏唯一保存完好的達(dá)官府邸,在西北地區(qū)清末建筑中具有一定代表性。

主體建筑中軸對(duì)稱(chēng)主次分明,有嚴(yán)格的等級(jí)制度和尊卑觀念,整個(gè)建筑排列有序,相互對(duì)稱(chēng),相互連接,互為一體,較好地達(dá)到了嚴(yán)謹(jǐn)工整,突出主體的設(shè)計(jì)意圖,充分反映了當(dāng)時(shí)科學(xué)生產(chǎn)力發(fā)展的較高水平。

三、歷史沿革

董府始建于1902年,歷時(shí)三年到1905年竣工,初建時(shí)占地一百多畝,由護(hù)城河、廓城、外寨、內(nèi)城等組成.

1908年,董福祥病逝,其四姨太攜其孫董恭移住固原。此后,福祥生前居住和處理軍務(wù)的中院便閑置起來(lái),南北各院由其侄、孫等各家分住;

1930年,土匪李心虎強(qiáng)行住進(jìn)董府,肆意劫掠;

1938年,馬鴻逵部168師502團(tuán)入進(jìn),駐兵;

1940年,寧夏中學(xué)、寧夏師范相繼入府,成為校舍。

解放后,董府收歸國(guó)有,一直為基層政府駐地。

1950年——1955年,為金積縣四區(qū)政府所在地;

1956年——1958年,為金積縣郝渠鄉(xiāng)政府駐地;

1958年——1960年,為青銅峽縣峽口公社駐地;

1964年,寧夏回族自治區(qū)總工會(huì)在此設(shè)寧夏工人療養(yǎng)院;

1970后,銀南行署又在此開(kāi)設(shè):衛(wèi)生學(xué)校、農(nóng)機(jī)學(xué)校、職工中專(zhuān)等;

1985年,上述單位全部遷出,交由文化部門(mén)管理。

1988年,寧夏回族自治區(qū)人民政府將其公布為自治區(qū)重點(diǎn)文物保護(hù)單位,同時(shí)在董府設(shè)立了銀南地區(qū)文物管理所。

2006年5月,董府被國(guó)務(wù)院公布為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

四、董福祥其人

董福祥,字星五,漢族,清代甘肅固原州(今屬寧夏)王朝山人,生于道光十九年十二月初五(1840年元月9日),卒于清光緒三十四年二月初九(1908年2月10日),官至尚書(shū)銜提督(上將),因其曾官加“太子少保”,故人稱(chēng)“董宮保”。

董少時(shí)家貧,讀書(shū)未竟,喜談兵法,性情好強(qiáng)、剛直,慨然有大志。

同治初年(1862年),朝政腐敗,農(nóng)民起義遍及全國(guó),董遂借機(jī)倡集團(tuán)練,聚眾十余萬(wàn)反清抗暴。

同治七年(1868年),左宗棠督辦甘肅軍務(wù),進(jìn)剿西北,董遂投降清軍,所部被編為“董字三營(yíng)”.

光緒初年(1875年),阿古柏反動(dòng)勢(shì)力勾結(jié)英俄侵占新疆。

清廷命左宗棠為欽差大臣,進(jìn)兵新疆,董率部參與了收復(fù)新疆的各次戰(zhàn)役,每戰(zhàn)必先,名震西域,為維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一立下了汗馬功勞。

光緒十四年(1898年),所部甘軍編入榮祿所轄武衛(wèi)軍。成為北洋三軍之一,董任武衛(wèi)后軍統(tǒng)領(lǐng)。

1900年1月,義和團(tuán)運(yùn)動(dòng)爆發(fā),八國(guó)聯(lián)軍入侵北京。董福祥所部甘軍頑強(qiáng)抵抗,圍攻外國(guó)使館,在廊坊大敗八國(guó)聯(lián)軍,獲罪洋人。

《辛丑條約》簽訂后,董被指為“首兇”,清廷因董擁有軍事實(shí)力,擔(dān)心西北激變,僅加以革職,保留“太子少保”銜,遣歸故里。

1908年2月,病故于府邸,享年69歲。